ハロー・ワールド!おもちゃ大好きエンジニアの大之助( @daivoy_x)です!

パソコンやタブレットを使わずに遊べるプログラミングおもちゃはたくさんありますが、ブロックタイプのおもちゃは意外と少ないです。

しかも、自由にロボットを作れてモーターで動かしたり、音を鳴らせるものはかなり珍しいです。

そんな中、パソコンやタブレットを使わないブロックタイプのおもちゃとして「WhalesBot B3 Pro」が新登場しました。遊び方は簡単で、ブロックでロボットを組み立てたら、命令カードを並べて付属のペンで読み取るだけです。

というわけで本記事では「WhalesBot B3 Pro」の遊び方からネット上の口コミ、類似品の比較までエンジニア目線でレビューしていきます!

- パソコン・ダブレット不要

- 教材が便利

- ブロックが大きい

- プログラムの作り方が簡単

- 作例が豊富(24例)

- 4歳児が一人で遊ぶのは難しい

- 内容物の割に高額

- 追加作例の在り処がわかりにくい

WhalesBot B3 Proの基本情報

「WhalesBot B3 Pro」は大きなブロックでロボットを作り、命令カードを並べてペン型デバイスでプログラミングするおもちゃです。なので、PCやタブレットは不要です。

| 商品名 | WhalesBot B3 Pro |

| メーカー | Shanghai WhalesBot Technology Co., Ltd |

| ブランド | WhalesBot |

| 参考価格(税込) | 24,400円 |

| 対象年齢 | 4歳以上 |

| 使用電池 | 内蔵バッテリー |

| 必要な工具 | 不要 |

| 可能な基本処理 | 順次/ |

| 教材 | ストーリーブック(12問) |

| マイコン | オリジナル(付属) |

| 入力装置 | なし |

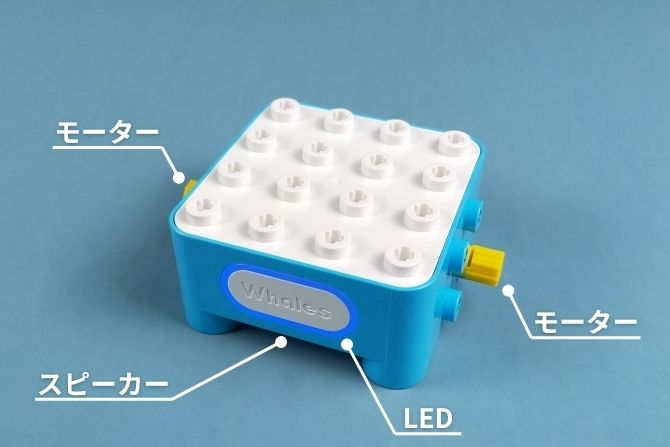

| 出力装置 | DCモーター×3、スピーカー、LED |

| マップ/コース | なし |

| パーツ数 | 66 |

| デバイス | 不要 |

| プログラミング方法 | アンプラグドプログラミング(カードを並べる) |

| 命令の種類 | 14種類 (前進、後退、左折、右折、モータ回転(左右)、音×4、LED×4) |

| 最大可能命令数 | 100以上 |

このおもちゃでできること

できることは下記のような「モーターとLED、音のプログラミング」です。

- モーターを動かしたり、音を鳴らしたりするプログラミング

- ペン型デバイスで命令カードを読み取ってプログラミング

- 絵本に沿ってプログラミング学習が可能

- 順序処理と反復処理を使ったプログラミング

- 全24種類の作例あり

4歳からでも安全に遊べるようにブロックのサイズは大きいですし、絵本に沿って進めていけばロボットプログラミングを学べるようになっています。

WhalesBot B3 Proの内容物

まずは、パッケージから。というかダンボールですけどね。

中にはケースがそのまま入っています。

取り出すとこんな感じで、トランク型の収納ケースです。

中身はこんな感じで、ちょっとスカスカです。ですが、ワクワクしますね!

では、内容物を見ていきましょう!

内容物一覧の1枚目です。コアとなるコントローラーを含めた電子部品類です。

説明書類です。教材は3冊もあり、かなり充実しています。

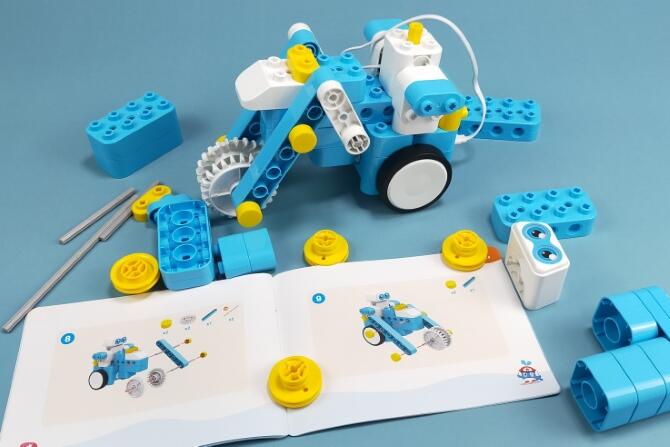

そして、ブロック類です。66ピースです。

コーディングカードです。これをスキャンしてプログラミングします。

主要なパーツを説明しますね。

まずは、コントローラーです。ここに小さなコンピューターが入っており、モーターやLEDを制御します。

後ろには付属のモーターを接続できる端子と各種ボタンがあります。

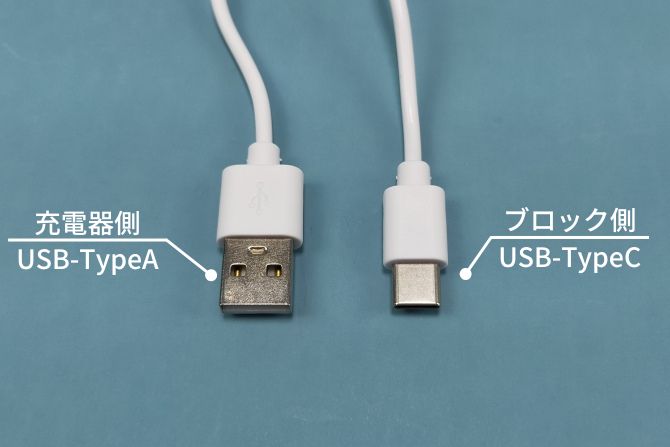

コーディングペンです。作ったプログラムをこれで読み取り、実行・停止をおこないます。

また、上部にはバッテリー充電用のUSB-TypeC端子があります。

充電用のUSB-TypeCケーブルは付属しますが充電器は付属しません。一般的なスマホの充電器で大丈夫です。

追加のモーターです。つまり、全部で3個のモーターが使えます。これは比較的多い方ですよ。

説明書です。

説明書は写真が大きいので小さいお子さんでもわかりやすいです。

そして、教材です。絵本タイプでして、ストーリにー沿ってロボットを作り、プログラミングしていきます。4レッスン×3冊で12レッスンです。

また、プログラミング例も載っているので真似するだけでもロボットを動かすことができます。

WhalesBot B3 Proの遊び方・レビュー

組み立て方

組み立ては簡単です。ブロックは大きいですし、幼児向けなので15分くらいでできました。

組み立ては説明書を見ながらおこないます。

そして、出来上がったものがこちら!モトクロスバイクです。

後ろはこんな感じ。タイヤと頭部を動かせます。

ぐるっと一周するとこんな感じ。(タップで拡大)

そして、ペットボトルと比べるとこんな感じです。

基本的な遊び方

このおもちゃでは、プログラミングの概念である

- ① 人間が事前に命令を考える

- ② 人間がコンピュータに命令をする

- ③ コンピュータが命令を実行する

を体験することができます。

プログラミングはリモコンカーやビデオゲームと違い、ロボットを自分で操縦するわけではありません。ロボットに事前に命令をしておけば、ゴールまで勝手に進んでくれるというものです。

どこにプログラミング要素があるのか解説しながら、遊び方を説明しますね。

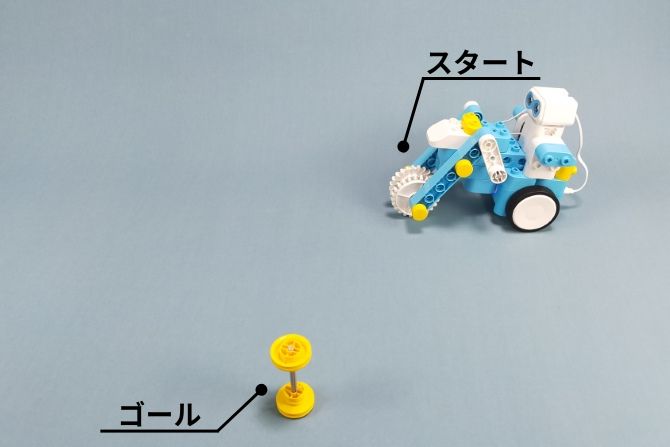

1.スタート位置とゴール位置を決める

まずは自由にスタート位置とゴール位置を決めます。

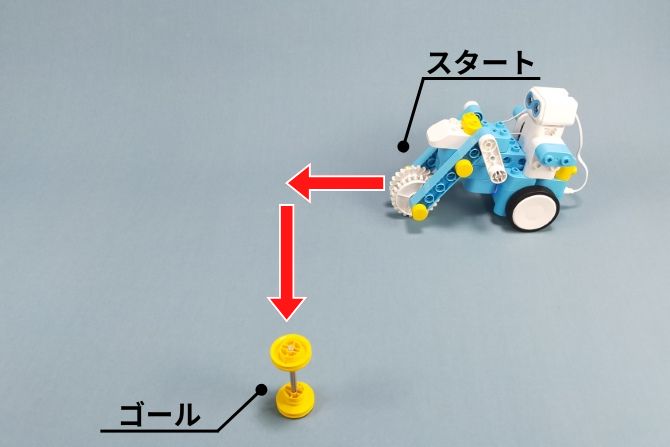

2.通り道を決める

どのように進むか考えます。通り道が複数考えられる場合はどの通り道が最適か考えるとプログラミング的思考力が養えますよ。

3.ロボットに出す命令を考える

コーディングカードを並べながらプログラムを考えます。これがプログラミングの「①人間が事前に命令を考える」作業です。

4.プログラムを読み取る

3.で考えたコーディングカードをコーディングペンで読み取ります。これがプログラミングの「②人間がコンピュータに命令をする」作業です。

5.プログラムを実行する

いよいよ、実行ボタンを押したらプログラムが動き出します。これがプログラミングの「③コンピュータが命令を実行する」作業です。

簡易的な遊び方

実はプログラムを作らずにコーディングカードを読み取るだけでその命令を試すことができます。

ちなみにペンはスライドさせても読み取ることができます。

WhalesBot B3 Proの作例 ~24種類~

WhalesBot B3 Proは全部で24種類の作例があります。ただ、教材に載っているのは最初の12例のみで、残りの12例はこちらから説明書をダウンロードします。

ブロックは大きいので簡単に組み立てられますが、歯車などを駆使しているので本格的なロボットを作れますよ!

- ゲート

- 泳ぐのが得意

- ラッキーなのはだれ

- 音楽噴水

- 楽しいバンパーカー

- スクールバス

- 速いぞ、レーシングカー

- 大きなトラック

- 走るカタツムリ

- 凶暴なワニ

- オフロードバイク

- ヘリコプター

- 小さなボート漕ぎ

- ブランコにゆられて

- スポーツ大好きな若き才能

- 回るレストラン

- 賢い洗車マシン

- 動くアイスクリームトラック

- 小さな消防士ヒーロー

- クルーズ船で出港

- 電気ノコギリ

- 特別な車椅子

- 荒野のビーコン

- 素早い小さな車

WhalesBot B3 Proの口コミ・デメリット

ネット上の口コミを見ていると次のようなデメリットが目立ちました。

- 4歳児が一人で遊ぶのは難しい

- 内容物の割に価格が高い

- 追加作例の場所がわかりにくい

それぞれ解説します。

4歳児が一人で遊ぶのは難しい

4歳のお子さんだけで遊ぶのは難しいでしょうね。

最初は親御さんが一緒に遊んで遊び方を説明してあげるのが良いです。

内容物の割に価格が高い

これは確かにそうかもです。

というのも、条件によってロボットの動きを変えるためのセンサーやその命令がありません。

追加作例の場所がわかりにくい

全部で24例の作例があり、12例は付属の教材に書いてあるのですが、残りの12例は公式サイトから説明書をダウンロードしないといけません。

しかも、付属の説明書にはなんの案内も書いてなかったので、探すのに苦労しました。下記よりダウンロードしてください。

WhalesBot B3 Proのメリット

私がエンジニア目線でいいなと思ったところは次のとおりです。

- パソコン・ダブレット不要(スクリーンレス)

- 教材が便利

- ブロックが大きい

- プログラムの作り方が簡単

- 作例が豊富(24例)

いくつか解説しますね。

パソコン・ダブレット不要(スクリーンレス)

パソコンやタブレットを使わないでプログラミングできるので、小さなお子さんでも安心してプログラミング学習に使えますね。

教材が便利

教材は3冊あり、全部で12個の問題があります。

それぞれ、絵本のようにストーリー形式になっており、ストーリーを読み進めながらロボットを作ってプログラミングするので、自然とプログラミングの考え方を学べます。

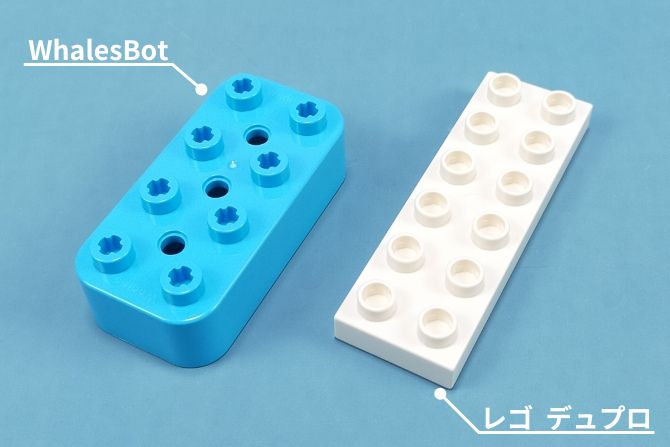

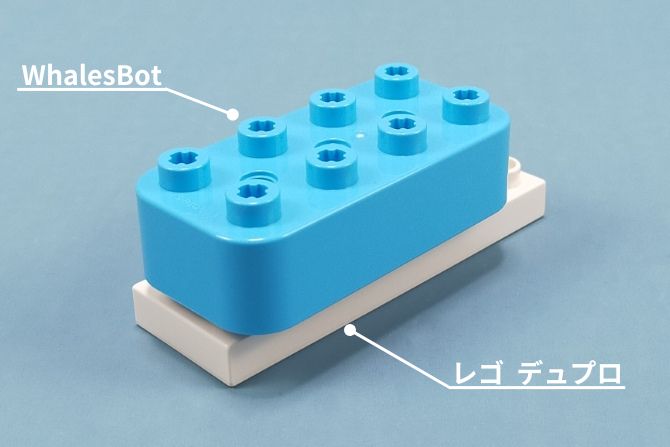

ブロックが大きい

ブロック1個1個のサイズが大きいので、小さなお子さんでも安心です。

実はレゴ デュプロよりも大きいです。

プログラムの作り方が簡単

プログラムは命令カードを並べて付属のペンで読み取るだけなので、4歳のお子さんからでも楽しめるでしょう。

作例が豊富(24例)

作例が24例もあるのは素晴らしいです!

これだけあれば、せっかく買ったおもちゃなのにすぐに飽きてしまう心配がありません。

WhalesBotシリーズ

今のところWhalesBotシリーズは全4種類です。簡単にまとめると次のとおりです。表の右にいくに連れ、難易度が上がります。

| 商品名 | A1 |

B3 Pro |

D1 |

E7 Pro |

| 参考価格(税込) | 9,000円 | 24,400円 | 10,000円 | 38,000円 |

| 対象年齢 | 3歳以上 | 4~12歳 | 4~10歳 | 8~12歳 |

| 教材 | ストーリーブック (8問) |

詳しいテキスト | チュートリアル (24問) |

詳しいテキスト |

| 作例数 | 8 | 24 | 21 | 12 |

| パーツ数 | 36 | 66 | 288 | 637 |

| 入力装置 | 押しボタン | なし | なし | グレースケールセンサー、 プッシュスイッチ×2、 赤外線センサー |

| 出力装置 | モーター、ブザー | 閉ループモーター×3、 スピーカー |

閉ループモーター、 スピーカー |

閉ループモーター×3、 LEDディスプレイ×2、 スピーカー |

| プログラミング方法 | アンプラグド (命令ブロックを接続) |

アンプラグド (命令カードを並べる) |

Scratch Jr.ベース | ・Scratch Jr.ベース ・Scratchベース ・C言語/Python |

| デバイス | 不要 | 不要 | ・タブレット ・スマホ |

・タブレット ・スマホ ・PC |

まず、大きな違いはデバイスを使うか使わないかです。

なので、未就学児のお子さんにはデバイスを使わないA1かB3 Proがおすすめです。

また、デバイスを使うキットの違いはロボット製作とプログラミングの難易度です。

以上をまとめると次のとおりです。

上記のとおりです!

WhalesBot B3 Proと類似のおもちゃ

同じような命令カードを読み取るタイプのプログラミングおもちゃを比較しました。

結論から言うとWhalesBot B3 Proは面白いロボットを多く作れる点で勝っています!

概要を比較すると下記のとおりでして、機能と価格では少し劣るものの、難易度が一番低いので4歳のお子さんから遊べます。

| 商品名 | 参考価格(税込) | 対象年齢 | 教材 | 読み取り方法 | 命令の種類 | 入力装置 | 出力装置 | 基本処理 |

| WhalesBot B3 Pro |

24,400円 | 4~6歳 | 12問 (24作例) |

ペンで読み取る | 16 | なし | モーター×3、 スピーカー、 LED |

順次/ 反復 |

| カードプログラミングトイ プローボ |

15,000円 | 4歳以上 | 30問 (29作例) |

本体で読み取る | 42 | 光学センサー | モーター×3、 スピーカー、 LED |

順次/ 分岐/ 反復 |

| toioバリューパック “GoGo ロボットプログラミング ~ロジーボのひみつ~”同梱版 |

21,978円 | 6歳以上 | 48問 | 本体で読み取る | 15 | なし | モーター×2 | 順次/ 分岐/ 反復 |

WhalesBot B3 Proだけペン型デバイスでカードを読み取るので、ロボット本体の底にもブロックを取り付けることができます。つまり、ロボット製作の自由度が高いということです。

つまり、まとめると下記の通り。

- 4歳からロボットプログラミングを楽しむならWhalesBot B3 Pro

- 充実のプログラミングと簡易的なロボット製作をやりたいならプローボ

- プログラミングの基本を理解したいなら完成品のtoio

上記のとおりです。

関連「カードプログラミングトイ プローボ」の詳細レビューはこちら

関連「toioバリューパック"GoGo ロボットプログラミング ~ロジーボのひみつ~"同梱版」の詳細レビューはこちら

WhalesBot B3 Proをおすすめできる人

「WhalesBot B3 Pro」はパソコンやタブレットを使いたくないけど、ちゃんとしたロボットプログラミングをやってみたい4歳以上のお子さんにおすすめです。

カードを読み取るタイプのプログラミングおもちゃは手軽にプログラミングできる点がメリットですし、それに加えてブロックでロボットを作れるので、長く遊べるでしょう。

結論:プログラミングの導入にあり!

本記事は「WhalesBot B3 Pro」をエンジニア目線でレビューをしました。

ちょっと高額ですが、類似品に比べると遊びやすいですし、本格的なロボットも作れるので、全然ありですよ!

これからの時代、プログラミングは必須スキルです。ぜひ、お子さんが子供の頃からプログラミングを体験させてあげてくださいね。

- パソコン・ダブレット不要

- 教材が便利

- ブロックが大きい

- プログラムの作り方が簡単

- 作例が豊富(24例)

- 4歳児が一人で遊ぶのは難しい

- 内容物の割に高額

- 追加作例の在り処がわかりにくい

▼おすすめプログラミングおもちゃまとめ(年齢別)