子どもにあったプログラミング教室の選び方がわからない…。いろんな教室があるけど、どういう基準で選べばいいだろう?通学タイプとオンラインタイプだとどっちがいいのかな?

こんな疑問にお答えします。

- 子どもにあったプログラミング教室の選び方【最優先は学習内容】

結論から言うと、一番優先すべきポイントは学習内容です。やっぱり、お子さんが興味を持って取り組めるかどうかが大事ですからね。

そんな私は高専→大学→大学院→大手メーカーと進んだソフトウェアエンジニアでして、流行りの子ども向けプログラミング教室を35校以上調べて、選び方を分析しました。

子どもにあったプログラミング教室の選び方【最優先は学習内容】

お子さんに合ったプログラミング教室を選ぶポイントは次の5つです。

もう少し詳しく解説します。

① 学習内容

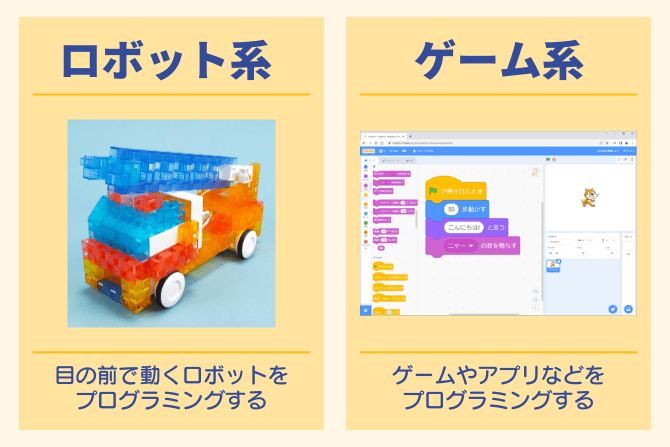

学習内容は「何のプログラムを作って学習するか?」ということで、大きく次の2種類に分けられます。

- ロボット系・・・目の前で動くロボット(ブロックタイプが多い)

- ゲーム系・・・パソコンやタブレットで遊べるゲームやアプリなど

1.ロボット系

ロボット系はブロックなどでロボットを作り、それをプログラミングして動かします。

ロボット系の教室だと教材費がかなり高額で、初期費用として5万円以上かかる教室が一般的です。

一方、メリットとしては作るプログラムをイメージしやすい点です。

それに、自分でロボットを組み立てて、思い通りに動かすのはめっちゃ楽しいです!

2.ゲーム系

ゲーム系はパソコンやタブレットがあればすぐにプログラミングできます。なので、初期費用がほとんどかかりません。

デメリットとしては作るプログラムのイメージをしにくい点です。

メリットしては、ロボットを組み立てる時間もプログラミングにあてられる点です。

「ロボットの組み立ては興味ないからガッツリプログラミングしたい!」というお子さんに向いてます。

向いてる人

それぞれ向いている人をまとめると次のとおりです。

- 1.ロボット系

ロボット作り(メカ)も学びたいお子さん

プログラミング初心者のお子さん - 2.ゲーム系

プログラミングだけに集中したいお子さん

自宅でも続きを学習したいお子さん

上記のとおりです。

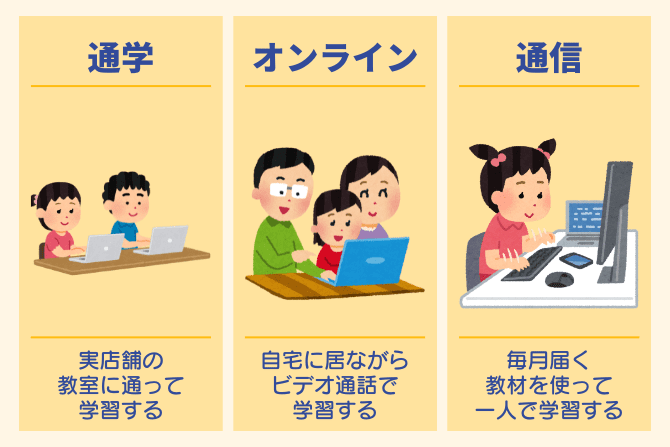

② 受講形態

受講形態とは「どのように受講するか?」ということです。次の3種類があります。

- 1.通学・・・実店舗の教室に通って学習する

- 2.オンライン・・・ビデオ通話を利用して自宅に居ながら学習する

- 3.通信・・・毎月送られてくる教材を見ながら一人で学習する

それぞれメリット・デメリットは下記の通り。

1.通学

通学タイプは教材やパソコンなどを教室側が用意してくれるので、手ぶらで通える場合がほとんどです。

お子さん目線でいうと、対面は質問しやすかったり、わからないことを察してくれるので大きなメリットがあります。

デメリットとしては送迎やその前後の時間がかかる点です。また、オンライン教室に比べて料金は高くなります。

2.オンライン

オンラインタイプは送迎しなくていいですし、その交通費もかかりません。また、パソコンを起動すればすぐに受講できるので、準備時間も削減できます。

ただ、パソコンやカメラを自前で用意しないといけないので通学タイプより初期費用がかかりますし、設定も親御さんがしないといけないので最初の負担は大きいです。

また、授業が終わってもやろうと思えばそのままプログラミングを続けられるので、お子さんの興味や好奇心を維持しやすいです。

3.通信

通信タイプの最大のメリットは料金の安さです。教材を見ながら自分一人で学習するので、圧倒的に安いです。

デメリットは質問をしにくい点です。一応、問い合わせフォームがあるのですが、返事に時間がかかる場合があります。

質問はしにくいですが、自分で計画を立てる力が養えますし、言われなくても学習する習慣が身につきます。

向いてる人

それぞれ向いている人をまとめると次のとおりです。

- 1.通学

仲間と切磋琢磨したいお子さん

学校以外のコミュニティに所属したお子さん

少し高額でも教室に全部お任せしたい人 - 2.オンライン

ビデオ通話に慣れてるお子さん

費用を少しでも抑えたい人

送迎の手間を省きたい人 - 3.通信

教材を見ながら一人で学習できるお子さん

好きな時間に自分のペースで学習したいお子さん

費用を抑えたい人

上記のとおりです。

③ 対象年齢

多くの教室は小学3年生以上を対象にしています。大手だったり、幼児教育に力を入れてる教室だと、年長や小学1年生から受け入れているところもあります。

プログラミングには算数の知識(小数や座標など)も必要になってくるので、対象年齢も意識したほうがいいです。

④ 初期費用と月額費用

やっぱり費用は大事です。どの教室も初期費用と月額費用に分けられます。

| 費用 | 相場(税込) | |

| 初 期 費 用 |

入会金 | 0円~11,000円が多い |

| 教材費 | ロボット系:50,000円以上 ゲーム系:0円 |

|

| その他 | 教室による | |

| 月 額 費 用 |

授業料 | 月2回で11,000円が多い |

| 教材費 | 0円が多い |

|

| PC代 | 0円が多い | |

| その他 | 教室による | |

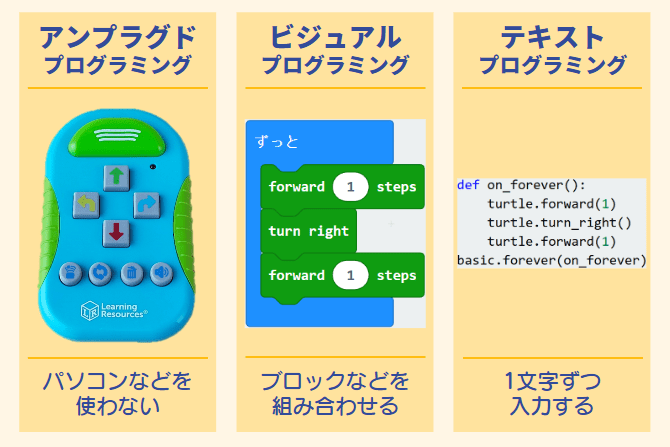

⑤ プログラミング方法

プログラミング方法は大きく3つに分けられます。

- アンプラグドプログラミング・・・パソコンなどを使わない

- ビジュアルプログラミング・・・ブロック状の命令を組み合わせる

- テキストプログラミング・・・1文字ずつ入力する

向いてる人をざっくり分けると下記のとおりです。

- 幼児~低学年・・・アンプラグドプログラミング

- 小学生、初心者・・・ビジュアルプログラミング

- 中学生、経験者・・・テキストプログラミング

ほとんどのお子さんはビジュアルプログラミングを選べばいいですし、ほとんどの教室はビジュアルプログラミングから始めるので、頭の片隅に入れておく程度の認識で大丈夫です。

番外編:学習の進め方

学習の進め方にも違いがあるので、気になる方はこれで選ぶのもアリです。

進め方は次の4パターンです。

- 一斉授業

- 個別指導

- 一人で黙々

- グループワーク

もう少し解説します。

1.一斉授業

一斉授業は学校の授業みたいに講師が説明をし、受講生が話を聞きながらプログラミングを進める方法です。

内容は全員一緒なので、料金は安い傾向にあります。

2.個別指導

個別指導は受講生一人ひとりに合わせてカリキュラムが作られ、受講生が作りたいものを作れるように指導してくれます。

なので、料金はかなり高い傾向にあります。

3.一人で黙々

これが一番多いタイプでして、用意されたテキスト教材や動画教材を見ながら、一人で黙々と学習を進める方法です。

講師は基本的に待機している時間が長いので、料金は安いです。

4.グループワーク

少数派の進め方ですが、複数人でロボット教材を使い、課題解決に向けてプログラミングしていくスタイルもあります。

教材を購入する場合とレンタルする場合があるので、料金はまちまちです。

まとめ

選び方をまとめると下記の通り。

- ① 学習内容

- ② 受講形態

- ③ 対象年齢

- ④ 初期費用と月額費用

- ⑤ プログラミング方法

- 番外編:学習の進め方

上記のとおりです。

と、ここまで選び方を解説したわけですが、一番の選び方は体験してみることです。

もし、どの教室を体験すればいいかわからない場合は下記の記事をご覧ください。学習内容が良くて比較的安い教室をエンジニア目線でまとめました。

それではプログラミングを楽しんでください(^_^)/~