ハロー・ワールド!おもちゃ大好きエンジニアの大之助( @daivoy_x)です!

パソコンやタブレットを使わないタイプのプログラミングおもちゃはセンサー類が搭載されていないことが多く、できるプログラミングが少ないのが物足りないところ。

ですが、新登場した「メカレオン」はカメレオン型のロボットに赤外線センサーを搭載しているので、障害物を検知して回避したり、舌を発射したりできます!

遊び方は簡単です。説明書どおりにロボットを組み立てて、付属のカラーシートで動きをプログラミングするだけです。

というわけで本記事では、「メカレオン」を遊ぶのに必要なものからネット上の口コミ、組み立て方までエンジニア目線でレビューしていきます!

- パソコン・ダブレット不要

- 3つの基本処理を全て可能

- 動きがリアル

- 仕組みを学べる

- 組み立てが少し大変

メカレオンの価格や対象年齢などの基本情報

「メカレオン」は舌を発射したり、カラーシートでプログラミングしたりできるカメレオン型の組み立て式ロボットキットです。

| 商品名 | メカレオン |

| メーカー | ㈱イーケイジャパン |

| ブランド | ELEKIT |

| 希望小売価格(税込) | 5,390円 |

| 対象年齢 | 10歳以上 |

| 使用電池 | 単4電池×4本(別売) |

| 必要な工具 | ドライバー、ニッパー、はさみ、マーカーペン、定規、コップ、綿棒 |

| 可能な基本処理 | 順次/分岐/反復 |

| 教材 | なし |

| マイコン | オリジナル(付属) |

| 入力装置 | カラーセンサー、赤外線センサー |

| 出力装置 | DCモーター×2、LED |

| マップ/コース | なし |

| デバイス | 不要 |

| プログラミング方法 | アンプラグドプログラミング(カラーシートを読み込ませる) |

| 命令の種類 | 7種類 (前進、後退、ストライク、ステイ、シェイク、障害物検知、反復) |

| 最大可能命令数 | 32 |

このおもちゃでできること

できることは下記のような「センサーを使うプログラミング」です。

- なでると反応する

- カラーセンサが読み取る色でボディの色を変化

- 障害物センサーで障害物を検知

- 舌を発射して自動で収納(再び発射可能)

- カラーシートで動きをプログラミング(反復可能)

パソコンを使わないで、けっこう本格的なプログラミングができる点がポイントです。

メカレオンの内容物

まずは、パッケージから。分厚いです。

中身はこんな感じで、まあまあぎっしりです。

では内容物を見ていきましょう!

内容物一覧の1枚目です。ロボットの外装パーツ類です。

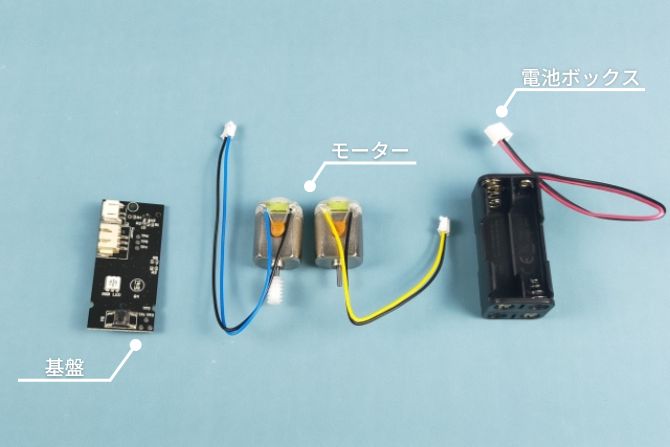

内容物一覧の2枚目です。電子部品類です。

内容物一覧の最後です。説明書とプログラミングに使うカラーシートです。

主要なパーツを紹介します。

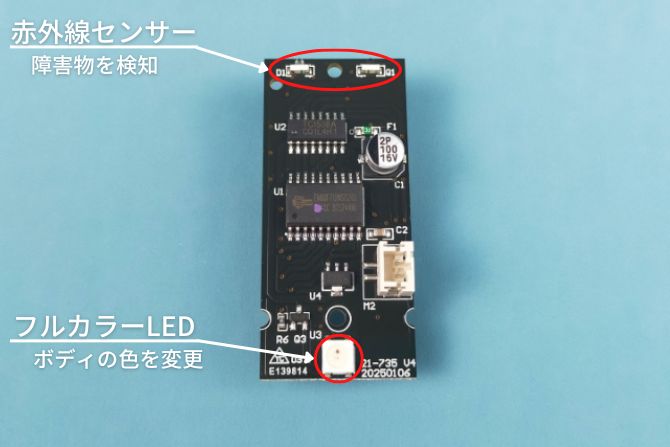

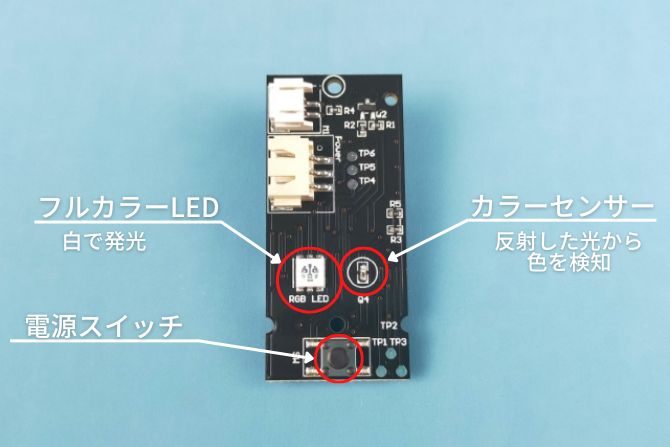

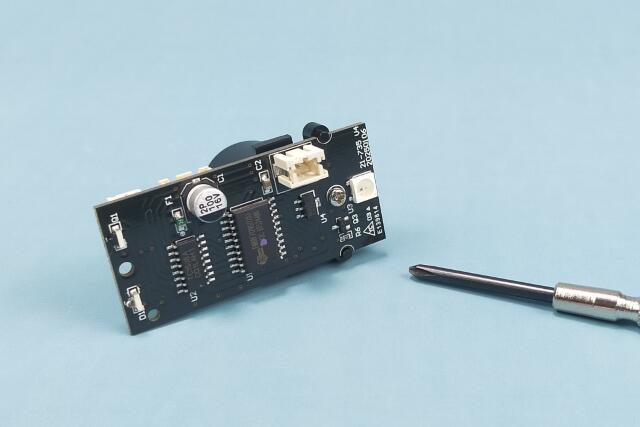

これがメイン基板です。ここにいろんなセンサーや頭脳が入っています。

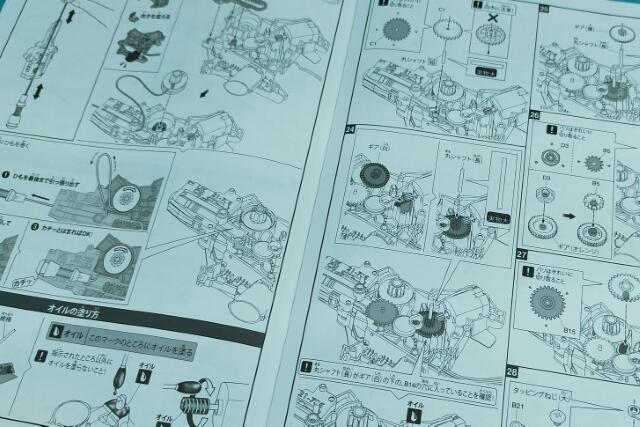

最後に説明書です。説明書は図が多く、ルビも振ってあるのでわかりやすいです。

メカレオンのレビュー

必要な工具

別途、用意が必要な工具は次のとおりです。

- ニッパー

- ドライバー

- はさみ

- マーカーペン

- 定規

- コップ

- 綿棒

組み立て方

組み立ては配線がちょっと大変でしたがそれ以外は簡単でした。工作に慣れている私ですが、ゆっくり作っても3時間くらいでした。

まず、パーツを切り出すにはニッパーが必要です。

パーツを切り出すときには2回に分けて切るときれいに切れますよ。

組み立てにはドライバーが必要です。

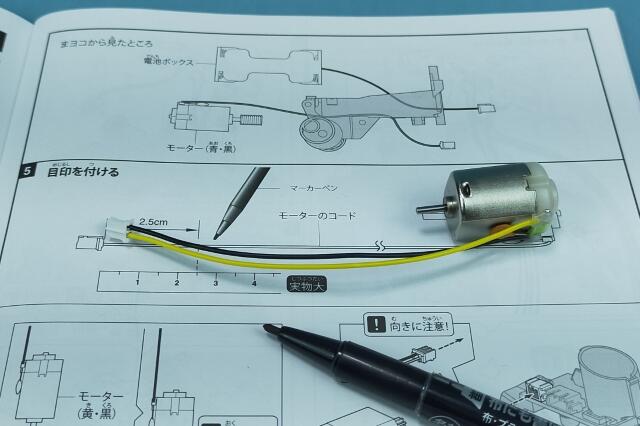

マーカーペンはコードにしるしをつけるのに必要です。

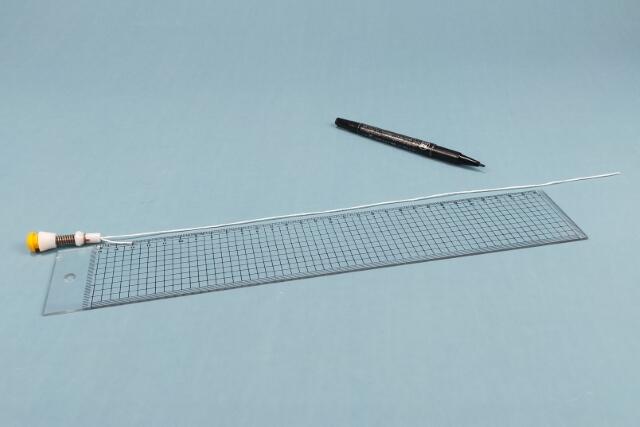

定規は32cmの長さを図るのに必要です。

コップと綿棒は潤滑油を塗る時に必要です。

組み立て完了!

というわけで、完成するとこんな感じです!かっこいいです。

顔のアップです。目は白いシールなので、黒目は自分で書き込みます。

後ろから。

ぐるっと一周するとこんな感じ。(タップで拡大)

本体には単4電池×4本(別売)が必要です。

顔の下には赤外線センサーがあり、アゴの下をなでると反応します。

底面にはカラーセンサー(中央)と車輪(前後)があります。

左右の白い部分は床の色に連動してカラフルに変わります。

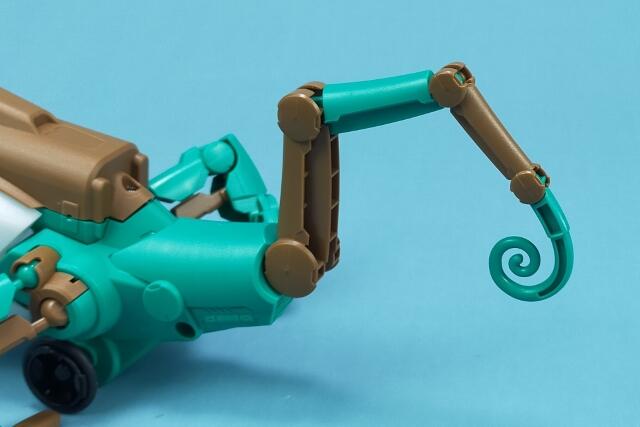

尻尾は各関節で可動します。

そして、ペットボトルと比べるとこんな感じです。

基本的な遊び方

このおもちゃの基本的な遊び方は次の3つです。

- ペットモード・・・ペットのように扱える

- ワイルドモード・・・障害物を回避したり、人について行く

- プログラミングモード・・・動きをプログラミングできる

ペットモード

ペットモードは走行せず、手に持った状態で動かすモードです。

アゴの下をなでてあげると赤外線センサーが検知し、動きか変わります。

また、床の色をカラーセンサーが検知するとボディがその色に変わります。

ワイルドモード

ワイルドモードは障害物に近づいたり、離れたりするモードです。また、ちょうどいい位置に障害物があると舌を発射します。

向こうを向いて舌発射してしまったので、もう少し詳しい動画をどうぞ。

プログラミングモード

プログラミングモードはカラーシートを使ってロボットの動きを自由にプログラミングできるモードです。

わかりやすい動画にまとめました!これでイメージがつかめるはず。

メカレオンの口コミ・デメリット

ネット上の口コミを探しましたが見つかりませんでした。発売して間もないからでしょう。なので、私が感じたデメリットを詳しく解説します。

- 組み立てが少し大変

それぞれ解説します。

組み立てが少し大変

前述しましたが、配線が少し大変でした。ただ、きっちり配線するとはみ出ないように設計されてるので、かなりきれいに仕上がります。

メカレオンのメリット

私がエンジニア目線でいいなと思ったところは次のとおりです。

- パソコン・タブレット不要(スクリーンレス)

- 基本処理が全て可能

- 動きがリアル

- 組み立てることで仕組みを学べる

それぞれ解説します。

パソコン・タブレット不要(スクリーンレス)

スクリーンレス(パソコンやタブレットの画面を必要としない)なので、長時間の学習も安心です。

なので、このおもちゃなら小学生のお子さんでも安心してプログラミング学習に使えるのはいいです。

基本処理が全て可能

世の中のプログラムはすべて、下記の3つの処理の組み合わせでできています。

- 順次処理・・・決められた順番に命令を実行する

- 分岐処理・・・条件によって命令を分岐する

- 反復処理・・・同じ命令を指定する回数だけ繰り返す

反復処理の回数は指定できません(無限ループです)が、本キットでは全ての処理ができます。

パソコンやタブレットを使わないタイプのおもちゃではかなり珍しいです。順次処理しかできないものがほとんどなので、プログラミングの概念を体験したいお子さんの入門キットとしては抜群です!

動きがリアル

足の動きがリアルですし、舌を発射して収納する様子もリアルです。

組み立てることで仕組みを学べる

組み立てキットならではですが、組み立てながら構造や機構を理解できるのはメリットです。

完成品と違って、「基盤に搭載されているこのセンサーがここで活用されてる!」という気付きがありますね。

メカレオンの総合評価

ダイボイの評価基準でまとめると下記の通りです。

評価軸①:完全初心者でもプログラミングを理解できるか

なんとなくは理解できます。

使い方解説はありますが、プログラミングの考え方に関する解説はないので、プログラミングのためのキットと言うより、プログラミングもできるキットという感じ。

評価軸②:思いついたことを実現できるか(好奇心を伸ばせるか)

これはまあまあです。機能は最低限ですが、パソコンやタブレットを使わないおもちゃにもかかわらず分岐処理と反復処理ができるのはGoodです。

評価軸③:高い買い物が無駄にならないか

拡張性がないのでプログラミング教材としては長く遊べませんが、組み立てからプログラミングまでは十分楽しめます。

メカレオンをおすすめできる人

「メカレオン」は工作好きで、自分でリアルなカメレオンを作って本格的なプログラミングを体験してみたいお子さんにおすすめです。

ロボットがかっこいいので、プログラミング未経験者も積極的にプログラミングに挑戦できるでしょう。

結論:動きがリアルで楽しいロボット

本記事は「メカレオン」をエンジニア目線でレビューしました。

プログラミングの基本処理が全部できて、ロボットの動きも良かった上に、比較的低価格なので、かなり買いです。

これからの時代、プログラミングは必須スキルです。ぜひ、お子さんが子供の頃からプログラミングを体験させてあげてくださいね。

- パソコン・ダブレット不要

- 3つの基本処理を全て可能

- 動きがリアル

- 仕組みを学べる

- 組み立てが少し大変

▼おすすめプログラミングおもちゃまとめ(年齢別)